[Cook&Chef = 서현민 기자] 겨울이 되면 떠오르는 냄새가 있다.

잿불 속에서 천천히 익어 가던 군고구마, 숯불 위에서 번쩍이는 소리를 내며 튀던 군밤이다.

이 두 음식은 언제부터 우리 곁에 있었을까. 조선 후기의 기록은 그 답을 조용히 보여 준다.

군고구마가 문헌에 등장하는 것은 비교적 늦다.

고구마는 18세기 이후 조선에 본격적으로 퍼진 작물이었다. 흉년에도 비교적 잘 자라고 수확량이 많아 구황식량으로 크게 주목받았다. 그러면서 자연스럽게 삶고 찌는 방식을 넘어 불에 구워 먹는 법이 일상 속에 자리 잡기 시작했다.

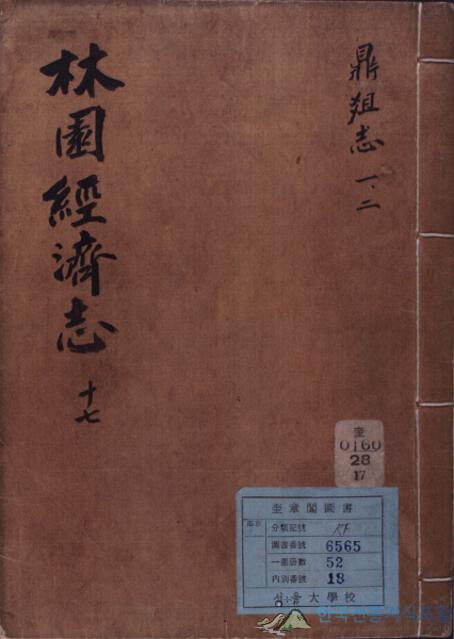

서유구가 편찬한 조선 후기 백과전서, 임원십육지는 그 모습을 구체적으로 기록한다.

책에는 이렇게 적혀 있다.

고구마를 젖은 종이에 감싸 잿불 속에 넣고 굽는다. 다 익으면 껍질을 벗겨 먹는다.

지금 우리가 알고 있는 군고구마 방식과 크게 다르지 않다.

난방과 취사가 분리되지 않았던 시절, 화덕과 아궁이는 늘 켜져 있었다.

사람들은 잿불의 여열을 활용해 고구마를 천천히 익혔고,

따뜻한 불 옆에 앉아 기다리는 시간이 곧 겨울밤의 풍경이 되었다.

군밤의 역사는 더 오래 거슬러 올라간다.

밤나무는 우리 땅에서 오래전부터 자랐고,

밤은 제사상과 일상의 간식 모두에 오르던 중요한 식재료였다.

임원십육지는 밤을 굽는 법도 세밀하게 기록한다.

밤 한 알은 기름에, 또 한 알은 물에 담가 냄비에 넣는다.

밤 가장자리에 꿀을 묻힌 47개의 밤을 빙 둘러 놓고 숯불을 지핀다.

밤이 튀기듯 터져 ‘번개 소리’가 날 때까지 익힌다.

사람들은 이를 ‘뇌공율(雷公栗)’이라 불렀다.

불 위에서 밤이 터지며 내는 소리는 그 자체로 하나의 풍경이었다.

군밤은 단순한 간식이 아니라 겨울밤의 소리, 냄새, 온기를 함께 담고 있었다.

시대가 변하면서 두 겨울 간식의 모습도 달라졌다.

연탄 아궁이는 사라지고, 길거리 화덕은 안전과 위생을 이유로 자취를 감췄다.

대신 편의점과 가공식품이 그 자리를 채웠다.

고구마는 컵에 담겨 등장했고,

군밤은 껍질을 벗겨 포장된 맛밤으로 변신했다.

언제든지 먹기 편해졌지만, 불 앞에서 기다리던 시간과

막 꺼낸 봉투를 쥐었을 때의 겨울 촉감은 자연스럽게 희미해졌다.

그렇다고 의미가 사라진 것은 아니다.

전통시장과 겨울 축제에서는 여전히 군고구마와 군밤이 등장한다.

사람들은 그 냄새를 맡으면 발걸음을 멈춘다.

한 입 베어 무는 순간, 기록 속의 잿불과 숯불 소리가

기억 속 풍경과 겹쳐 떠오르기 때문이다.

군고구마와 군밤은 결국 불이 있던 시대의 추억이다.

구황식이던 고구마는 서민의 삶을 버티게 했고,

밤은 겨울밤을 견디게 하는 작은 위로가 되었다.

오늘날에는 더 간편한 형태로 소비되지만,

겨울이 시작되면 여전히 가장 먼저 떠오르는 간식이라는 사실만은 변하지 않았다.

조선의 책 속 한 줄에서 시작된 기록이,

지금 우리의 겨울 기억 속으로 이어지고 있다.

Cook&Chef / 서현민 기자 cnc02@hnf.or.kr

[저작권자ⓒ 쿡앤셰프(Cook&Chef). 무단전재-재배포 금지]